ぜひ、感想コメントをお願いします!コメントは一番下に行くとできます。

旅の始まりに

序編で述べた通り、東釧路から旅は始まる。

↓序編

画像:東釧路驛の驛舎

東釧路驛は根室本線と釧網本線の分岐驛。尚、根室本線は2024年内で完全攻略を達成した路線であるため、当然ながら釧網本線の攻略を行う。

釧網本線は釧路湿原と阿寒摩周の2つの国立公園内を突っ切って北上し、知床の玄関口斜里で方向を西へ転換しオホーツク海沿いを通り抜けて網走に至る延長166.2㎞、全22驛(東釧路・網走除く)の路線[2025年度時点]。

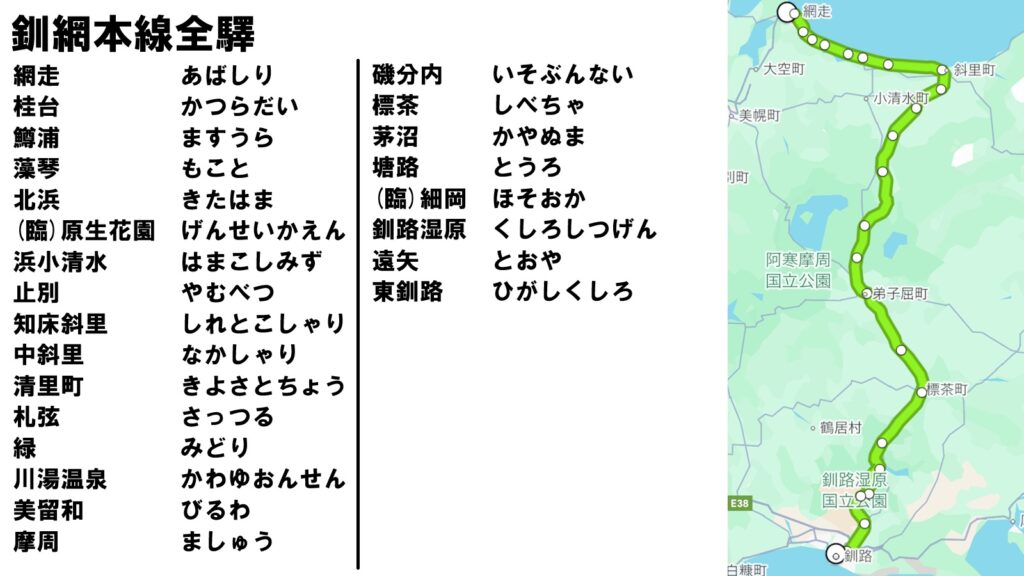

画像:釧網本線路線図と全驛名

東釧路驛構内、、、というか構内側の驛舎の傍に起点のキロポストが設置されており、正真正銘ここから網走に向けての長距離旅行が始まることとなる。

画像:起点キロポスト なんか味のある字だよねぇ~

6:40を回って釧路方面から汽車が入線してきた。遂に下車修行旅行が開始だ!

細岡驛

06:42發 東釧路

↓4726D 普通 網走行き

07:01着 (臨)細岡

東釧路では、標茶高校や弟子屈高校に通学する高校生が7名と一緒に乘車。既に釧路から乘り込んでいた観光客と高校生で座席は満席、高校生は通路に座り込んでいて余り車内の奥の方に行けない状況だった。これは・・・流石に通路への座り込みはやめてほしいよと思いました(苦笑)。

そう思いつつも、車窓から根室本線との分岐を噛り付いて視つつ、遠矢と釧路湿原の2驛を素通りして下車1發目は臨時驛の細谷。

細岡は令和5(2023)年のダイヤ改正から臨時驛に降格し、春・夏・秋の期間にしか営業しない驛となった驛。

画像:細岡驛構内

細岡驛構内の写真の線路の線形に注目していただくと、判りづらいものの構内手前で畝っているのが見える。かつて列車本數が多かった時代は列車の行き違いができるようになっていて、その分岐器があった名残なのだろう。これは道内の驛では結構な數の驛で見られる。

画像:結構最近に建て替えられた?ログハウス風驛舎

驛舎はログハウス風驛舎で、10年内に基礎からやり替えられたらしい建屋。驛舎内は広々としており、トイレも併設されていた。JR北海道の無人驛ではここ最近閉鎖されるトイレが多いため、驛でトイレが使えるのは珍しくなりつつある・・・有難い。

手持ちの『日本鉄道旅行地図帳 1号 北海道』によると細岡驛は昭和2(1927)年9月15日の別保信号所(現在の東釧路驛)~標茶間の開業の際に設置された驛だったことが判る。だが、この動画を見ていただいた通り、驛周辺は1本の道路が走るのみで周辺は森林になっていることがお判りいただけるだろう。失礼ながら、わざわざこんな場所に驛を設置する意味が分からない。ましてや昭和2年は道内はまだ拓殖中の時代であるのだから観光目的での設置ではないことは確かだ。と考えると、この細岡驛周辺はかつて集落があって、拓殖上の拠点になっていたと考えるのが自然だろう。

現在となっては、民家が一軒もないことから冬季に停車させる必要性がない事。冬季以外は釧路湿原の散策上使い勝手が良い驛だからという判断で臨時驛化したのではなかろうか。

上記は完全な推測なため、郷土史料を読み漁る必要があるが、残念ながら手元に資料がないのでこれ以上の追及はできない。

そのような推測をして驛舎内で待ちつつ、驛ノートを書いていたところ、恐らく旅行客?の60代過ぎのおじぃちゃんが車でやってきた。話しかけたところ、「こんな所に驛があるのが不思議だから見に来てみた」だそうだ。やはり、文脈から取るに地元の方ではなさそう、単純に釧路湿原周辺をドライブ観光しているさなか、民家がないこんな処に驛があるのが不思議だから、物珍しさ見たさにお越しになったといったところか…。

[和多志]「數分後に列車が来ますよ、折角なので見ていったらどうですか?」

[翁]「驛だけ見に来ただけだから大丈夫ですよ。」

[和多志]「作用でしたか。」

ざっと3、4言だけ会話して、その方は車で出られた。

それから少しして、次に乘車する運用が入線。

釧路湿原驛

画像:細岡脱出運用(藁)

07:23發 (臨)細岡

↓4721D 普通 釧路行き

07:27着 釧路湿原

この運用も1両での運用。細岡からの乘車は和多志1人だけ。

今度は弟子屈・標茶方面から釧路の高校に通学する高校生であふれており、先ほどの網走行き運用よりも多くの高校生が乘車していた。当然ながら、先ほどの運用と同様に通路に座り込んでいてしかも出入口まで占拠されているものだから乘降に支障が出てもおかしくない状況だった。そういえば帯広の方でもばっちい通路に座り込んで通学している高校生いたけど、道内の高校生の鐵道通学マナーってこんななの?と思わず本土と比較してしまった。

画像:釧路湿原驛構内

画像の通り、鉄骨柱の骨組みを組んだ上にコンクリ板を敷設した、昭和30年代後期から主流となっていたプラットホームの建造工法であるため、間違いなく高度経済成長後の設置驛だなと判る。

そして、北海道が各地で自然を観光資源として売り出した時期からの開業驛と考えるのが自然なのでバブル期の昭和50年代末~平成初期設置と考えるのが自然だろうと予想。

画像:釧路湿原驛舎

驛舎を注意深く見ると建物財産標を發見。昭和63年7月21日に造られた驛舎だと判った。

昭和63年夏季に設置された驛だという証明になった。『日本鉄道旅行地図帳 1号 北海道』によれば驛舎が竣工した2日後の昭和63(1988)年7月23日に臨時驛として開業したと記載されている。また、平成8(1996)年12月1日から常設驛に昇格していることも判った。

ところで、この驛からは徒歩10分ほどの処に釧路湿原を展望できる細岡展望台に行くことができる。また、細岡ビジターズラウンジという土産・軽食を楽しめる休憩施設がある。

次の乘車まで軽く2時間近く空くため、細岡展望台に向かった。

画像:細岡展望台

展望台に到着した時、細岡驛でお会いしたおじぃちゃんとばったり藁

軽く会釈して別れた後、日本最大の湿原を展望。この日は空氣が霞んでおり、雄阿寒岳までは見えなかった。また氣温も30度近くまで上がってきており道内で30度ぉ?と思うほどの高温で日なたには長時間居られなかった。

とはいえ、これだけの湿原が視られてるのはこの土地の特有な地形の成り立ちが影響しているのだなと解説板を讀んである程度理解できた。

10~20分くらい眺めた後、細岡ビジターズラウンジに寄ろうと思ったが、営業は9時からで開いておらず、仕方がないので驛舎に戻った。

画像:釧路湿原 驛舎内

驛舎内は広々としており、自販機も設置されている。

前日譚でお話しした通り、3時間ほどしか眠っておらず眠氣が酷かったこともあり、画像の不正乘車禁止ポスターの横にあるベンチに寝そべって30分くらい仮眠を取った。

小腹もすいたので、釧路のセコマで買っておいた高橋製菓のカステーラ(基本北海道でしか買えないお菓子)をつまみつつ、作成途上の動画作成を進めて次運用まで待った。

乘車予定運用が来る10分前くらいになったら、老夫婦と新婚旅行中?と思しき夫婦、それから撮り鐵?のおじさんが湧いて出てきた。どうやら、汽車の写真を撮りに來たらしい。明らかに、駐車場の方から歩いて來ていたので、間違いなく写真撮影目的だなぁ、鐵道利用しないのに写真だけ撮影するなんて良いご身分だなどと勝手に憤慨しつつ、待ちに待ったこの日2本目の網走行き運用が到着。

中斜里驛

09:12發 釧路湿原

↓4728D 普通 網走行き

11:08着 中斜里

この工程表を見て、なんで中斜里まで行くの!?と思われたと思います。

理由は列車本數の問題と翌日の計画の兼ね合いという2点です。

まず、列車本數の問題から、下の時刻表の塘路驛到着時刻を見てほしい。

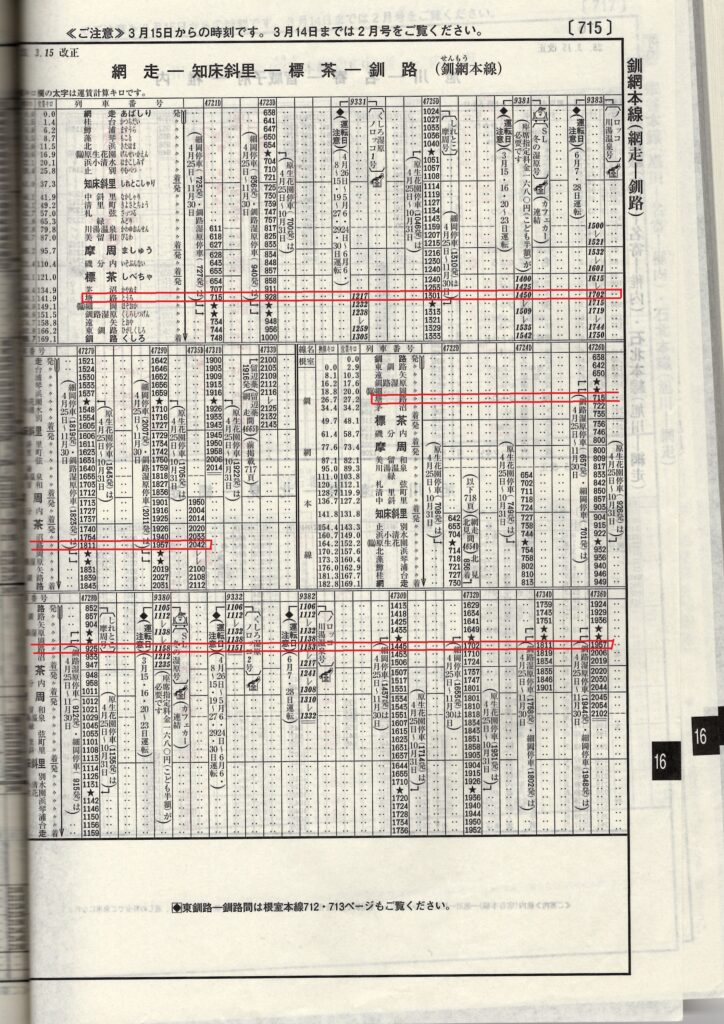

画像:釧網本線時刻表

絶叫レベルで本數がないのは一目瞭然だが、注目すべきはそこではない。塘路驛の時刻に絞ったものを以下にまとめる。

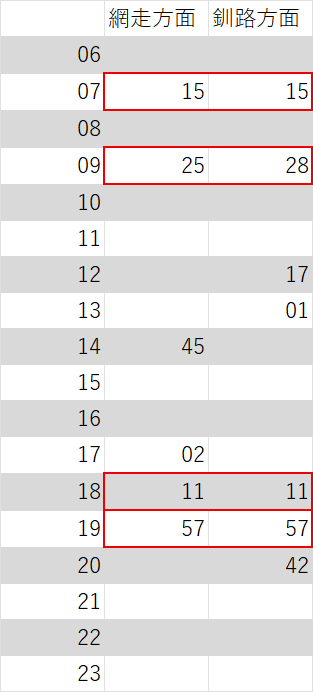

画像:塘路驛時刻表[赤枠はすれ違いが發生する便]

時刻表を見ると乘車した4728D運用は塘路驛で釧路行きの4723D運用と9:25にすれ違う事が判る。つまり、塘路で下車すると最低2時間以上足止めを喰らう事となる。

既に東釧路~塘路間の驛について遠矢以外の驛は降り切ってしまったことから、12:17發の9331便の釧路湿原ノロッコ1号に乘ったとしても遠矢を通過してしまうことから、結局のところ13:01發の便まで待たなければいけなくなる。即ちこの便で塘路を降りると3時間半の待ち時間を喰らってしまう事になる。

また、翌日の計画の兼ね合いについて、時刻表を見ると摩周~知床斜里間の列車本數が少なく、翌日にこの區間を丸々残しておくとかなり嚴しい状況に陥るという感覺的判断があった。

このことを総合して、塘路13:01發の4725D便と乘車した4728D便がすれ違う知床斜里の1驛手前にある中斜里で下車しようと判断したのである。

ついでに、塘路~中斜里の沿線状況と廢止驛の場所の確認をしておくこともできるという事で、空調の効いた涼しい車内でできることをしようと計画段階で想像していたのだ。

計画の通り、車内から茅沼~標茶間に在った五十石(ごじっこく)驛、磯分内~摩周間に在った南弟子屈(みなみてしかが)驛、清里町~中斜里間に在った南斜里(みなみしゃり)驛の3驛の跡地を確認したり、沿線の風景から地形上どういった処を走っているのかや人口分布はどうなっているのかを視つつ2時間弱乘車。

長い乘車の上、ようやく中斜里に到着。降車客は和多志1人のみだった。

画像:中斜里驛構内

中斜里も単面単線驛だ。ただ、上の画像を見ていただくと判る通り、ここも構内手前に不自然な線形を確認できる。やたらバラスト散布箇所も広いことから、元は列車交換可能な2面2線以上の設備があっただろうと想像できる。

画像:中斜里驛の驛舎

中斜里驛の驛舎は平屋の木造驛舎。重厚な造りから見ても戰前建造の一般的な造りだと思われる。残念ながら建物財産標は見当たらなかった。

斜里町の中斜里地區の住宅地となっていて周辺はそこそこに人の営みがあるように感じられた。

わずか11分間の滞在でできる限りの驛観察と驛ノート記入を済ませて、次の便に乘り継ぐ。

遠矢驛

11:19發 中斜里

↓4725D 普通 釧路行き

13:21着 遠矢

乘車客は和多志1人。およそ2時間の乘車で釧路近郊圏の遠矢に戻ってきた。乘った当初は座席が半數席が空いていたものの途中川湯温泉・摩周・標茶から一定數の乘客があり、座席は9割がた埋まるほどの乘車率だった。

川湯温泉から乘車してきた乘客の中に外人さんがおり、整理券を取り損ねたらしくどうすりゃいいのか困っているようで地元利用客らしき方に声をかけていたものの、日本語が通じないようで氣苦労されている様子でした。流石に見て見ぬふりはできぬなと思い、拙いもののジェスチャーとグーグル翻訳で何とか説明することができた。もし圏外だったら説明できなかっただろうと思ったので、スマホの電波が通じてよかったと思うと同時に流石最近の翻訳機能は凄いなと思った。

遠矢では和多志の他に2人方の老夫婦が下車。

画像:遠矢驛

当驛も単面単線だが、やはり構内手前に不自然な線形を確認。当驛も2面2線以上の設備があったらしいことが判る。駅舎というか待合室は改修されて新しい雰囲氣であるものの、屋根上の換気口やストーブ排煙用の穴の跡がある事から、戰後昭和30年くらいの建造なのかな?と思った。当驛も建物財産標は見当たらず、驛舎建造時期は不詳。

驛を観察し終わり、さて昼飯を調達せんと行かんと行動に移そうとしたところ、先ほど同時に下車された老夫婦の内のご婦人から声を掛けられた。

[婦人]「これからどちらに行かれるのですか?」

[和多志]「説明がややこしくなるのですが、この釧網本線の全驛を下車訪問して回っているところです。なので、特定の場所が目的で來ているのではなくて、釧網本線の驛が目的の旅ですね。」

[婦人] (數秒間呆氣にとられた様子で沈黙の後)「この驛に來たのはどうしてですか?」

[和多志]「旅行の計画の兼ね合いで全部の驛を効率よく降りつつ、ちょうどお昼の時間帯驛の周辺でご飯にありつけるのがこの驛だと考えたからです。」

[婦人] (またもや數秒間呆氣にとられた様子で沈黙の後)「どちらからお越しなのですか?」

[和多志]「愛知縣からです。と言っても、1週間前まで静岡縣民でしたが、転職する前の有休消化で遊びに來ました。ところで、(ご婦人は)どちらから?」

[婦人]「大阪からです。」

[和多志]「大阪ですか、全然関西訛りがないからそう感じませんでした。ところでこの驛に來られたのはなぜですか?」

[婦人]「これから夫とカヌーで釧路湿原の観光をするのに送迎の車が來るというのでこの驛に來ました。」

[和多志]「なるほど。カヌー観光愉しんでください。僕はこれから昼ご飯調達に行きます。」

[婦人]「いいえ、暑いので氣を付けて。」

ざっとこんな感じの会話を交わしました。やはり、道内の驛巡りをすることは変態的なんだなと、というか47都道府縣全鐵道驛を下車訪問する事自体が変わり者なのだなと実感させられた次第です。そして、内地では他人の行動にそんな氣にしないのが普通ですが、北海道だと旅行者同士の何氣ない会話が突如として始まる確率の髙さが伺える。既に見ず知らずの他人とのコミュニケーション3回目やぞ・・・なんというか人と人との交流って本來こういうものだったんじゃなかろうかと感じる場面だった。

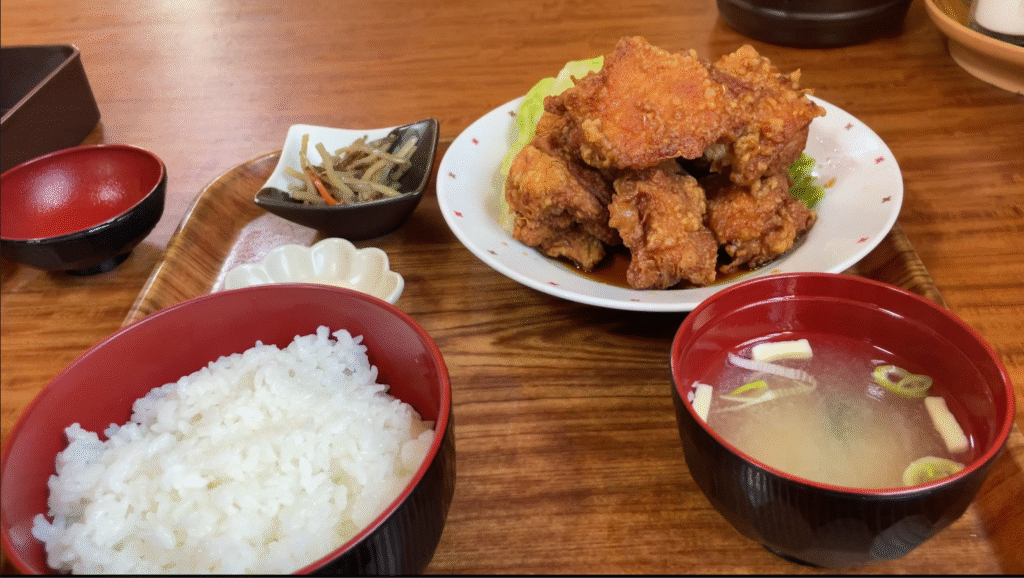

さて、昼ご飯どうするかとグーグルマップで目星をつけていた驛から徒歩2~3分の処にある”南蛮酊”にお邪魔して、ハーフザンギ定食を頂きました。正直ハーフと云いつつも、内地だと大盛か下手したら特盛レベルじゃないか?と思うほどの量でビックリ藁。

画像:ハーフザンギ定食

個人の勝手な想像だが、釧路界隈は一次産業に加え、かつての太平洋炭礦などの炭鉱・工場従事者が多い土地であることからガッツの付くものを沢山食べて仕事するという食文化があるのかもしれないと思いつつ定食を平らげた。

乗継便の10分ほど前に驛に戻って待機。それにしても暑い。まだ6月でしかも北海道の釧路なのに30度!?って驚いたものだ。

塘路驛

14:25發 遠矢

↓4730D 普通 網走行き

14:45着 塘路

釧網本線を下車する上で列車交換が多く、計画を組むうえで大問題の塘路に向かう。乘車する際は和多志1人だけだった。帰宅する髙校生が少しとあとは観光客で座席はほぼ埋まっていた。塘路下車の際は和多志の他に3名が下車した。

画像:塘路驛構内

当驛は2面2線の列車交換可能驛で2番線ホーム裏手に留置線が1本ある。遠矢や細岡や中斜里もこういった設備だったのかもしれない。ノロッコ釧路湿原号などの一部は当驛止まりの便がある。

画像:塘路驛の驛舎

驛舎は特徴的な形をした平屋建てで、カフェ併設。この後向かう標茶町博物館ニタイ・トに昭和40年頃と推定されている写真に塘路驛の驛舎が写り込んでおり、同形状のRC造(鉄筋コンクリ造)の驛舎だったことから、少なくとも昭和30年代以前に建造された驛舎で、最近改修を施してリニューアルされたものだろうと推測することができた。

さて、2時間待ちどうするか?だが、先述の通り標茶町博物館ニタイ・トと塘路湖を訪問した。塘路湖で野鳥観察と森林浴をして氣分を落ち着け、博物館では主に道東の歴史や釧路湿原・塘路湖周辺の自然についての展示を拝観。

アイヌ文化の形成のされ方や釧網本線や標津線、植民鐵道の歴史を興味深く観させていただき、北海道のことでよくわからなかった部分が判り、良い勉強になった。内地とは違うアイヌ文化のおかげで北海道の自然が守られてきたことが判ったし、過度な開發をやめ自然との調和を意識した生活をしていくことの大切さに氣付かされたと感じる内容だった。

また、明治期からの植民の意味はロシアや中華などから北海道が植民地化されることを危惧して土地を開墾し、そして内地の人々の胃袋を満たす食糧と防衛における安全保障上重要な行為だったんだなという事が理解できた。

画像:北海道集治監釧路分監本館と旧塘路駅逓所

展示物の拝観後、博物館横にある北海道集治監釧路分監本館と旧塘路駅逓所の移築を軽く見てきた。

集治監釧路分監本館は元は國事犯の囚人を収監するために標茶町内に建設されたもの。集治監として廢止後は陸軍の軍馬飼育、戰後は農業学校になり昭和32(1957)年まで使用され、重要文化財として保存されることになったようだ。戰後まもなくは食糧は重要であり、農業学校を作らなければならないとの判断があったようだ。昨今のコメ不足を招いた実質的に減反政策を續けるような日本政府の対応とは違い、食の重要性を説いていた時代があったことに氣付かされた。

旧塘路駅逓所そもそも駅逓所と云うのは北海道独自の制度で公設の宿泊所のことを指すもので、旅人には馬の貸し出しも行った施設。道内に約20㎞置きに設置されていたようだ。明治期鐵道開業以前は釧路~標茶間は3日要していたようで、宿泊施設が必要だったと云う。

全驛下車もまぁ過酷な旅ではあるのだが、やはり鐵道未開業時代且つ未開墾の時代の往来のことを考えると絶句するほどの過酷さだったのだろうと思った。こういった公共施設の投資があったからこそ、今の北海道がこれだけ開墾され交通網が整えられたのだなと実感するのだった。

標茶驛

17:02發 塘路

↓4732D 普通 網走行き

17:24着 標茶

乗車時は和多志以外誰も乘らず。帰宅する高校生で満載の運用でした。20分ほどの乘車の後、下車。

画像:標茶驛構内

2面3線の省線伝統配線。元は標津線の分岐驛だったため、標津線列車が發着していた名残もあり構内は広大だ。

画像:標茶驛の驛舎

尖り屋根の運行中継型驛の驛舎らしい規模。建物財産標は見当たらなかったものの、道内だと東森の待合室と中堅型驛舎の職員用の建屋を足したらこんな感じのデザインの驛舎になるなと思い、昭和40年頃の建造ではなかろうかと思われる。

驛の周辺は標茶町の中心市街となっており、この日中でこれまで降りた驛に比べたら活氣があった。わずか15分ほどの滞在で一通り見たので、次の驛へと向かう。

茅沼驛

17:40發 標茶

↓4727D 普通 釧路行き

17:54着 茅沼

標茶からは髙校生が多く乘車。標茶髙校があり、釧路方面への帰宅に利用が多い便のようだ。茅沼下車時は和多志1人のみの下車だった。

画像:茅沼驛

当驛は単面単線だが、遠矢・細岡・中斜里同様に構内進入手前の不自然な線形から元2面2線以上の設備があったらしい。驛舎の横にはなぜか蒸気機関車の動輪がモニュメントとして置かれていた。車種は銘版などがなく判りかねる。

画像:待合室本屋建物財産標

驛舎というか待合室は建物財産標から平成元(1989)年3月17日建造であることが判る。平屋のログハウス風驛舎。

画像:驛舎内に飾られていた旧驛舎の写真

当然ながら平成元年以前は旧驛舎があったことになるのだが、待合室内に1978年1月に撮影された写真が飾られていた。省線の驛舎らしい木造平屋驛舎であったことが判る。北海道特有の造りではなく内地でも見られるような形式の驛舎だったことが判る。

20分ほど綺麗に清掃された待合室内でのんびり汽車を待った。ボランティアの方々が綺麗に清掃してくださっているようで氣持ちよく過ごすことができました。

摩周驛

18:19發 茅沼

↓4734D 普通 摩周行き

19:01着 摩周

茅沼乘車は和多志1人だけの乘車。茅沼での降車客はいなかった。当然ながら、摩周止まりの便なため、観光客はいても少數で地元髙校生の帰宅で使われる便だろうと思っていたら、案の定、観光客は皆無で髙校生であふれた車内だった。標茶で半分くらいが下車、磯分内でも2人下車を確認。摩周までは座席が6~7割くらい空くくらいの乘車率で到着。

画像:摩周驛構内

2面3線と3番線横に1本の留置線、釧路方に保線車両用の車庫線と車庫が配置される運行中継型の規模を有している。標茶同様に跨線橋で1番線ホームと2・3番線ホームに連絡する。跨線橋は古レール支柱の国鉄伝統な建造工法で恐らく昭和30年頃の建造だろう。

とっくに19時を回り本土なら暗い時間だがさすがは北海道まだ明るいため活動時間が長くとれる。やはり夏至ぐらいに北海道に行くのがいい。そして日中は暑ったものの日が暮れて一氣に涼しくなり20度台前半くらいまで落ちた。

画像:摩周驛の驛舎と案内看板

説明板の通り驛舎は平成2(1990)年に改築された際に驛名を自治体名の弟子屈(てしかが)から摩周(ましゅう)に変更されたそうだ。そのため、驛舎はまだまだ新しい。

画像:足湯

ちなみにこの驛舎の横には足湯がある。冗談交じりに思ったが、

最悪の宿もできるか?藁

宿へ

驛舎の周りをうろうろと観察している最中、50歳くらいのおっちゃんが乘っているボロボロのボクシーだかノアだかが驛の周りをグルグルと回っており、「こんな田舎町で道を迷う事なんてなかろうに、何やってんだ?」と懐疑に思っていた。

驛の観察が終わりがけに、そのボロボロな車がロータリーに入り込んできた。

!?と思ったが、氣にせずそんじゃ宿まで行きますかぁと驛前道路に向けて歩み始めたら、そのボロボロな車もロータリーを出てきた。

これ俺のことを付きまとってんじゃないか?何?過激なファン?それとも・・・

驛前ロータリーから出る信号機待ちをしている最中、隣にその車がいるのがおっかないと思い信号待ちしている時間が地獄のように不思議と長く感じた。

信号が青になりやたらアクセルを煽るように勢いよく加速して行って消えたので、何がしたかったんだろうか・・・と内心安堵して宿に向けて歩いていく。

釧路川を渡った先の最初のY字路くらいだろうか、後方からまたもやそのボロボロの車がY字路先のJA摩周湖の駐車場に入ってきた。

え!?これ目の前に入って來たから絶対俺だっぺよ!ヤバイヤバイ

逃げ場がなかった。いざとなったら走るかとそう身構えた。

そのボロボロな車の横を少し急ぎ足で歩いて行こうとしたら、運転席の窓が下がり、運転手が声をかけてきた。「うわ!やばい!」と内心焦っていたが、

[運転手]「観光客?」

[和多志]「そうです。旅行中です。」

[運転手]「やっぱりか、リュック背負ってて見ない顔だと思ったから。行先教えてくれたら、そこまで乘っけていくよ。」

[和多志](怪訝な顔をして)「ありがたいですが、結構です。」

[運転手]「そうか。氣を付けてね。」

なんだ話してみたら普通じゃないか、だけど車で変な動きをしているとこっちがビビるわ。失礼ながら流石に車のボロボロさ加減と先ほどのアクセルの煽り方からして命を預けて運転をお任せしたいとは思わないという事と話した感じは普通だったが、恐怖心が先行するから断った。

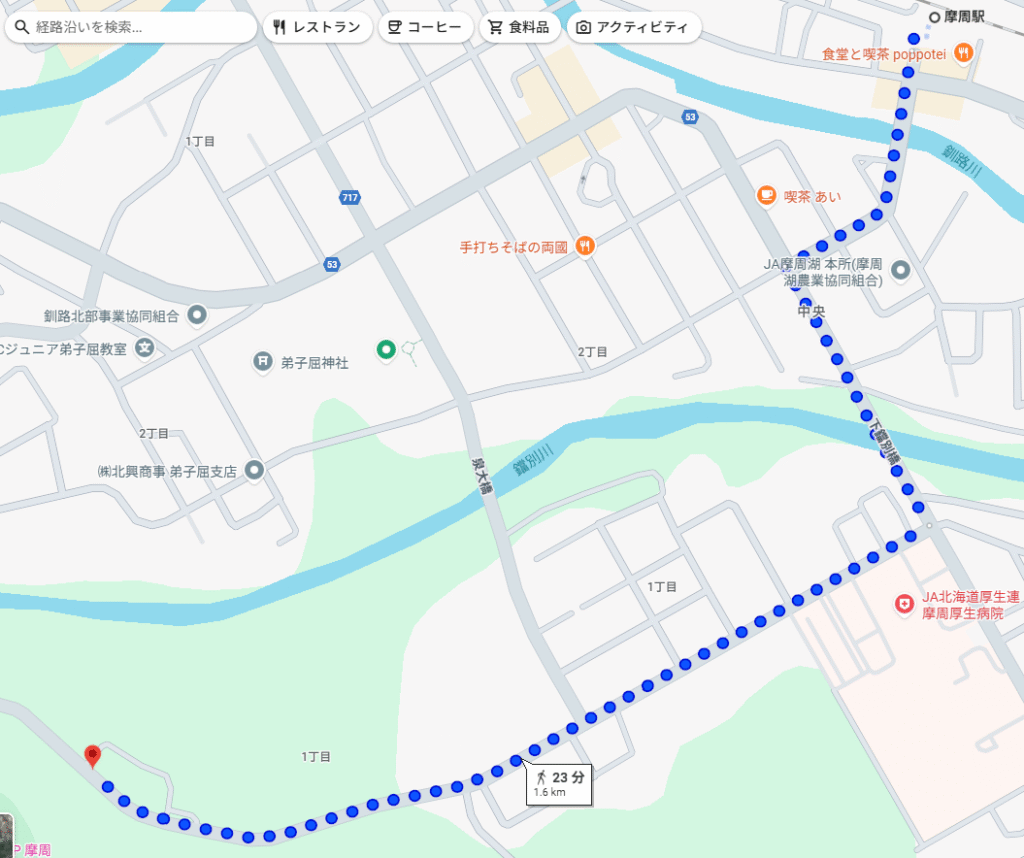

画像:宿までの道のり

たった1.6㎞の道のりとは思えない出來事がありつつ、今回の旅2泊目となる温泉民宿摩湖へ。民宿手前の排水桝から湯氣がモクモクとしていて温泉に入れる期待を抱いた。

民宿は素泊まりでの予約だったが、まだ晩飯を調達していなかったことを民宿の老婦に伝えたところ、民宿の主人に車を出して近くのセコマまで連れ出してくださるように取り付けてくださった。

コンビニへの行き帰り途中、摩周湖や釧路湿原のことを教えてくださり、親切にしてくださった。まるで祖父母の家に帰省した時のような温かさを感じた。

晩飯はホットシェフの豚丼とインスタントの味噌汁。カツゲンをお供に平らげてから風呂に入った。写真整理を実施した後のため、就寝は22時を回った。

翌日以降は後日に投稿しよう。

コメント