2025/6/17から2025/6/27にかけて実施した北海道の驛を下車して訪問する鬼畜な旅の6/19の旅の記録です。コメントは一番下までスクロールすると自由にできます。

6/17は愛知縣から北海道へ移動する前入りの序章

6/18は釧網本線の下車旅を開始した1日目

磯分内驛

民泊で4:40に起床。昨晩セコマで買っておいた朝食を平らげて、荷物整理の上5:50に出發した。摩周驛には6:20に到着。意外とギリギリなタイミングになってしまった。

06:28發 摩周

↓4721D 普通 釧路行き

06:43着 磯分内

たったの1區間で15分も乘るのだから流石の距離感覺だなと思いました。摩周からは釧路方面への通学利用で座席が8割埋まる程度利用が確認できました。磯分内を下車する際は3人の髙校生が乘車していきました。

画像:驛構内

驛構内は単面単線。ただ、構内手前を見ると不自然なうねりを確認できることから2面2線以上の設備があった名残かもしれません。

写真:磯分内驛の驛舎

昭和12年12月28日と記載の建物財産標を確認でき、戰前建造木造平屋驛舎であることが判ります。ところで、この驛舎の待合室内には以下の写真が掲示されていました。

写真:待合室内に掲示されていた写真

この写真は昭和57(1982)年に磯分内驛の摩周方から撮影されたものであるとの記載があります。この写真からは2面2線どころか2面3線と3番線横に側線が2線通っているのが判ります。また、1番線からも驛舎側に分岐する線が確認でき、”チッキ”用貨物線らしい線が確認できます。

写真:チッキ用貨物線蹟

掲示写真を基に、構内摩周方のホーム裏手を見ると確かにここだけ島式ホームになっており、雑草が繁茂しているものの路盤跡を確認することができます。

写真:駅舎の横の空地

驛舎を見ていると、戰前建造驛舎の割には、専有面積が小さいように見える。なんだか不自然だなと思ったのですが、左側に空き地があり、ここにも驛舎の一部があったのではないでしょうか。現在待合室として使われている部分だけ残し、驛員室部分を撤去したとみてよさそうです。

驛観察後は散策しようにも少し體が怠い状態だったので、待合室で無心で待つことにした。

美留和驛

07:46發 磯分内

↓4726D 普通 網走行き

08:09着 美留和

磯分内から乘車する際は和多志以外の乘車はナシ。車内は弟子屈高校に向かう高校生で座席は5~6割方埋まっていました。摩周で高校生全員が下車して行き車内はかなり空いた状態に。美留和を下車したのは和多志1人だけでした。

写真:美留和驛構内から發車する車輛

大自然の中を征く汽車が力強く加速音を立てて徐々に遠ざかっていく・・・

写真:美留和驛構内

単面単線だが、当驛も元2面2線以上の設備があっただろう構内。恐らく磯分内と同じで昭和末期くらいまで設備が活きていたのだろうが、せいぜい30年くらいで対向ホームが完全に自然に帰っているあたり自然の偉大さを感じさせる。

写真:待合室

待合室は車掌車改造の待合室。北海道ではよく見るが、釧網本線内では唯一の待合室だった。地元小学生によって繪が描かれており、塗装されなおしていることもあって待合室として使えるように延命されている。

子供たちに物を大事にする心を育みつつ、社会貢献しようという良い試みではないだろうか。

写真:美留和周辺

美留和驛前には郵便局と民家が5,6軒建っている。國道391号にぶつかる十字路に個人商店が1軒。國道391号を挾んで4軒の民家が建ち、グーグルマップ上では美留和神社とありますが、熊野神社がある。摩周湖伏流水(美留和の水)を汲みに行こうとしたものの、先客が2名かなりの數の酒用の空ペットボトルで相当量汲んでいらしたので諦めて驛に戻った。

驛に戻ったはいいけど、次の便まで1時間以上待つことになったので動畫作成をすることに。20分くらい經ったころだろうか、地元のおじいさんが歩いてきた。どうやら待合室の清掃をされているボランティアの方だそう。

2週間に1度掃除をしに來られるそうで、地方のローカル線ではよくある事ではありますが地域の方々によって綺麗な待合室が保たれていることを目の当たりにする機會でしたので、奉仕する精神って大事だなと感じさせられました。

清里町驛

10:21發 美留和

↓4728D 普通 網走行き

11:01着 清里町

乘車する客は和多志1人のみ。歡光客と一部地元利用客で座席が6割方埋まった状態でした。清里町で下車する際は和多志の他に3名が下車。清里町の中心地に位置する驛という事もあり、一定數の地元利用がある事が判りました。

写真:清里町驛構内

2面2線の構内。列車行き違い可能な設備であるものの、2025年度ダイヤでは16:23だけの1日に1度だけしかすれ違いを実施しない。

写真:清里町驛舎

昭和40年8月10日の建物財産標を確認。築60年になる平屋コンクリ驛舎。部材の厚みが薄く、確かに昭和30年代後期~昭和40年代初期に見られるような造りをしている。

26分とそこそのな時間で驛観察をしっかり行う事ができた。

川湯温泉驛

11:27發 清里町

↓4725D 普通 釧路行き

11:59着 川湯温泉

清里町乘車はこの便では和多志以外はいなかった。2~3割程度の乗車率でかなり空いていた。途中、札弦・緑の乘降もなく、川湯温泉下車時は和多志以外は8名下車。いずれも歡光客で地元利用ではなかった。乘車客も降車客と同じくらいおられた。

写真:川湯温泉構内

当驛も2面2線の列車行き違い可能設備。2025年度ダイヤでは8:17と18:18の2度行き違いがある。2番線ホーム裏手には留置線が1本釧路方から分岐して行き止まりとなっていた。

写真:川湯温泉驛舎

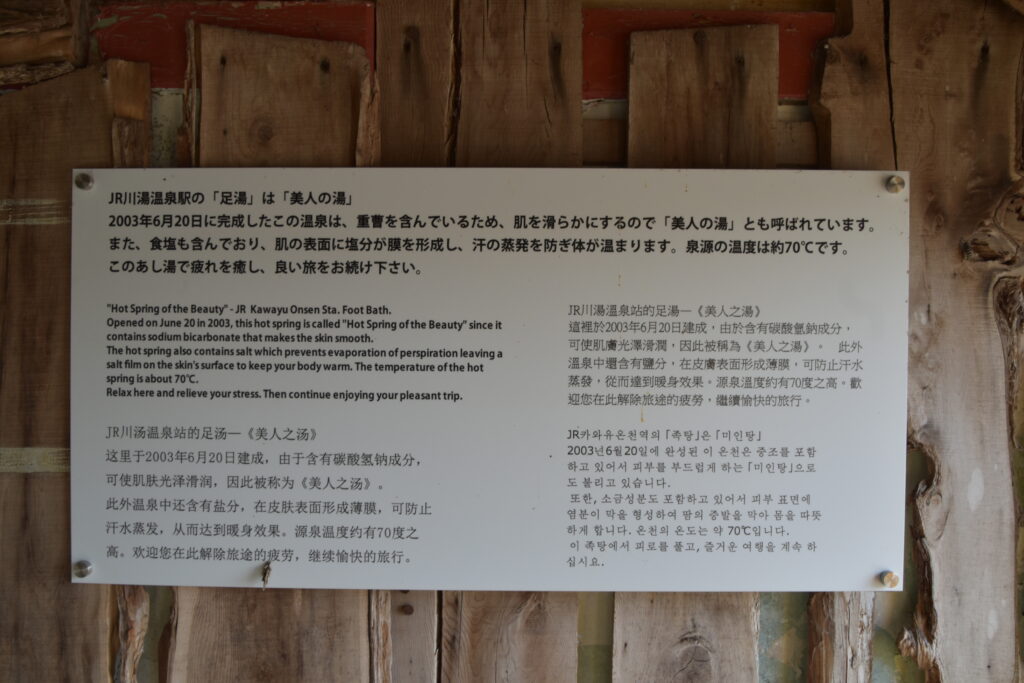

驛舎は木造平屋のログハウス風驛舎。驛舎自体は昭和11(1936)年に改築されたもので2代目の驛舎だと云う。腰丈までの高さのある石垣基礎にシラカンバの樹の柱など、戰前らしい地場の材料を活用して造られた重厚な驛舎で非常に味わい深い。驛舎には元駅員室の箇所を改装して喫茶店があり、右側には足湯がある。

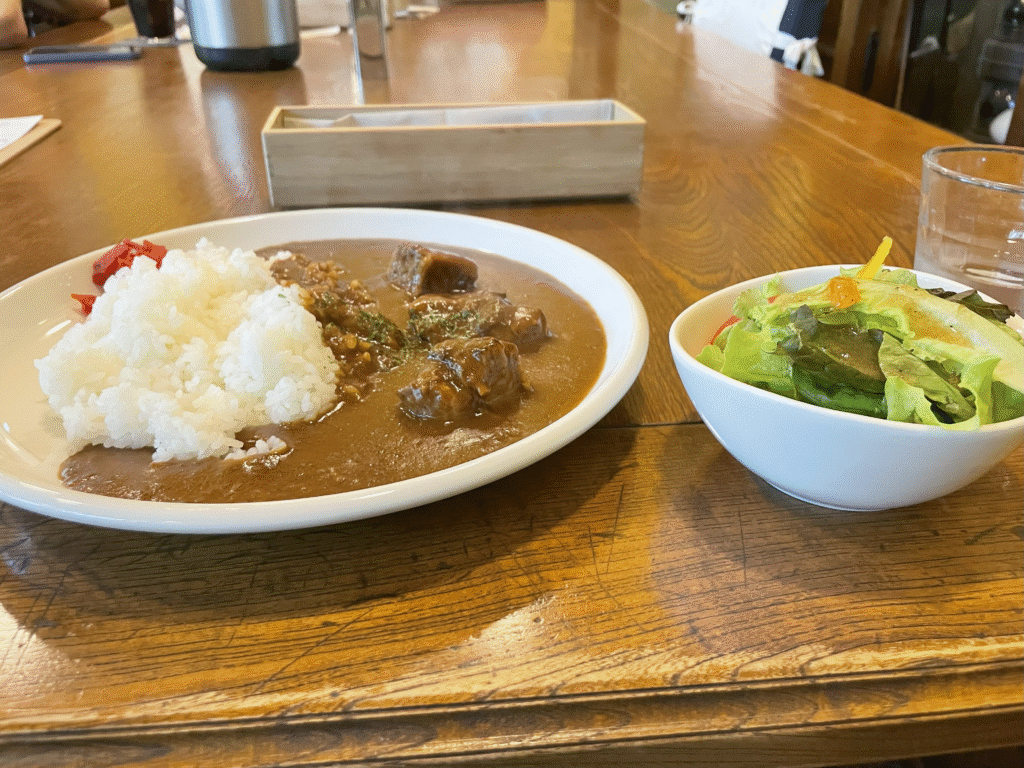

写真:昼食

驛舎内に併設のカフェオーチャードグラスにてビーフカレーを頂いた。このカフェ内には戰前に撮影された驛舎の写真や鐵道部品等が展示されていた。

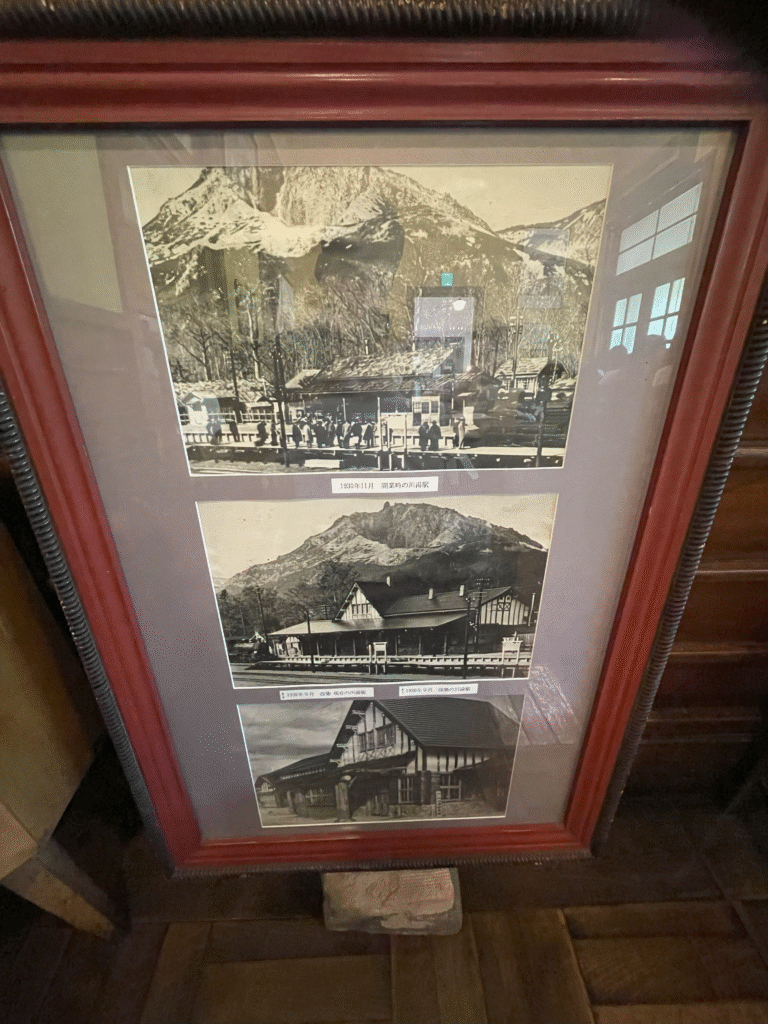

写真:驛舎の写真と鐵道部品の展示

驛舎の写真を見ると昭和5(1930)年11月撮影の開業時の驛舎は一般的な建屋だったことが判る。わずか6年で現在の驛舎に改築されたのは、なぜだろうか・・・正直なところ判りかねる。

3時間52分の接續時間、お昼ご飯を食し驛の観察をしただけでは1時間程度しか消化できない。というわけで、周辺を散策しようという事で、硫黄山に向かう事とした。

驛から徒歩5分くらいでごく当たり前にクマ出没注意看板。正直熊鈴身に着けて歩いているとはいえ半分怖いと思った。それでもハイキングコースを歩いてみる価値はあると思ったので、周囲に氣を張り巡らせて森の中に足を踏み入れる。

ハイキングコースをある程度進むと道しるべが出てきた。どうやら鐵道の路盤跡らしい。なんでこんな処に!?と思ったが、硫黄山へと續いているようだ。散策先が硫黄山であるので、これを辿って行くことにした。

急激に森の木々が掃けて硫黄山の全景が見えてきた。硫化水素の濃度が上がって、木々が植生できない場所なのだろう。

写真:硫黄山

これまで、箱根の大涌谷や奥日光の湯元温泉などに行ったことがありますが、ここも硫化水素の臭氣が凄い。

写真:噴氣孔

噴氣孔と言って、火山性ガスが湧きだす箇所が目の前で見られる。どうやらに日本一噴氣孔に近づける場所だそうだ。噴氣孔の辺りは黄色くなっているが、これが硫黄。硫黄は肥料やマッチ棒の着火、ゴムの弾性を上げるなど産業に欠かせない物質です。

確かにこの近さまで近寄れるのはここだけだろう。鳴子・草津・奥日光湯元・箱根大涌谷・別府等等、様々な温泉に行ったがここまで噴氣している穴の真横に寄れることはなかった。比較的火山活動が安定しているのかもしれない。

大地が活きているとはこのことを言うのかと感じさせられた。

写真:硫黄山ミュージアム

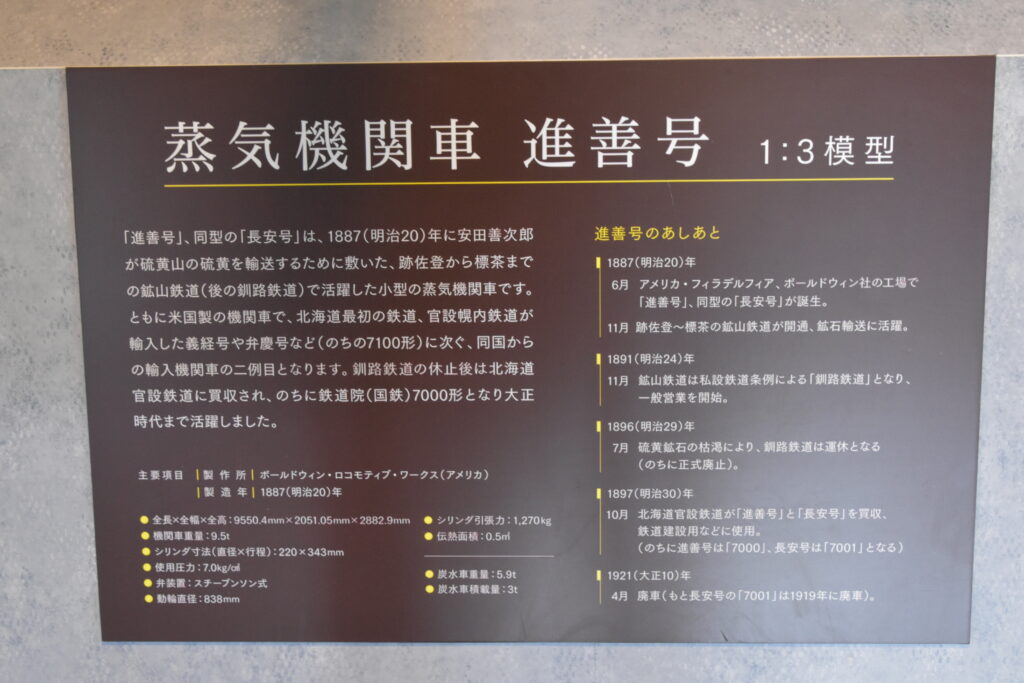

硫黄山の歴史について簡単に説明されていて、明治10(1877)年に硫黄採掘が始まった場所だったようです。当時は北海道で2番目の採掘量を誇っていたよう。採掘権が佐野→山田→山田・安田共同→山田という様に移り変わっていったようですが、山田と安田共同で採掘が行われていた当時に採掘方法の近代化や輸送のための鐵道の敷設を行ったそうです。この鐵道の廢線蹟が先ほどのハイキングコースの一部となっていたそうで、なるほど硫黄採掘現場から標茶の精錬所までを結ぶ鐵道として建設されていたのかという事が判った。

こういった理由で標茶が發展し、また日本国内外への輸送のため港の開發で釧路の發展の礎ができたのかと歴史が繋がって見えてきた。

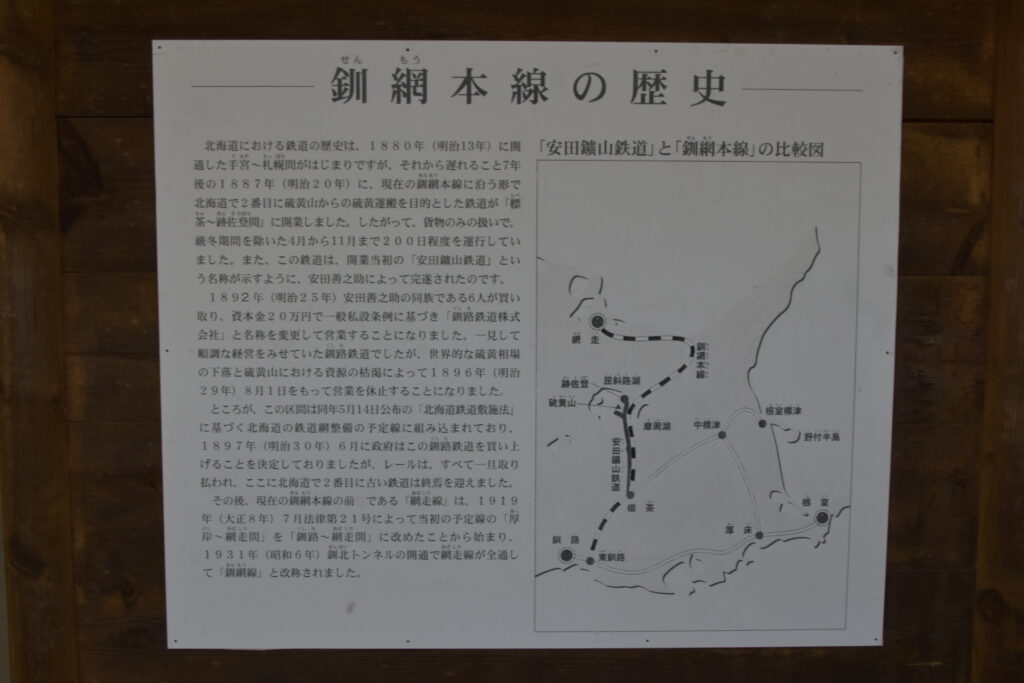

写真:釧網本線の歴史(2025/6/18標茶驛にて撮影)

そういえば、前日の標茶驛構内にこんな解説板があった。もともと硫黄輸送のために造られた鐵道があり、釧網本線の鐵道敷設ルートに被っているため国が買収する計画があったが、一度線路が撤去されてしまったとある。この頃、硫黄山の硫黄採掘量の減少によって明治29(1896)年7月に休山。その後は生産と休止を繰り返していたといい、確かにこの状況では鉄道輸送では過剰設備と判断されて廢止されるのも無理はないと思いました。

ただ、この鐵道の路盤の大部分が釧網本線の線路として使われていることは釧網本線はある意味では硫黄輸送の鐵道にルーツがあったのかと氣づかされる内容でした。

現在はエネルギー革命後の石油精錬時の副産物で大量の硫黄が精製できることから火山での硫黄採掘はなくなり、現在は歡光産業として転換されていったようだ。

釧路・標茶の發展と釧網本線の鐵道敷設に関係する重要な歴史の断片として、硫黄山では学びを得ることができた処で、驛に戻る。

写真:川湯温泉驛の足湯

驛に戻った後、時間が余ったので川湯温泉の足湯に浸かりながら動畫作成をしていた。10分くらい浸かっていたら血行が良くなって氣温が髙かったこともあり、汗ばんできたから上がった。湯上りにタオルで足を拭いていたところ、自転車で走ってきたらしい60過ぎのおっちゃんが入ってきた。どういう拍子で話し始めたかは忘れたが、日本全國の鐵道を完乘した上現在は日本全國の市町村を自転車で回っていると話していた。世の中には凄い人間がいるなとつくづく思う。和多志もまぁ変わり者だが、それ以上に変わり者だったので、まだまだ上を目指さないといけないなと感じさせられました。

札弦驛

15:51發 川湯温泉

↓4730D 普通 網走行き

16:15着 札弦

川湯温泉乘車時は和多志の他に4名乘車。座席は8割方埋まっている狀況。足湯上がりに話をしたおっちゃんと札弦まで話をしたのちに下車。途中の緑からの乘降はナシ。札弦下車時も和多志以外は利用がなかった。

画像:札弦から發車する車輛

段々陽が傾き始めてきて暑さが和らいできた。汽車も少し寂しげな感じの光の当たり方に。

写真:驛構内

当驛は単面単線だが、磯分内・美留和同様に元2面2線以上の設備があったと思わしい。尚、釧路方ホーム裏手には雑草が繁茂しているが路盤らしき蹟を確認できたことから”チッキ”用貨物停車線があったものと考えられる。

写真:待合室

待合室は遠矢に似た造りの建屋で、同時期建造と考えてよさそう。ただ、建物財産標はここでも確認することはできなかった。

16分の短い接続時間だったため、驛観察を終えたら丁度良い時間になった。それもそうか、となりの清里町で列車交換だからな。

緑驛

16:31發 札弦

↓4727D 普通 釧路行き

16:40着 緑

札弦からの乘車は和多志以外無し。緑下車は和多志の他に1名、髙校生くらいの年の子が降りていた。乘車はナシ。

写真:緑驛構内

2面2線の構内。2番線の網走方面行きホーム裏手は森で島式になっていたため、2面3線以上の設備だったものと思われる。なお、2025年度のダイヤでは列車の行き違いはない様だ。

写真:緑驛の驛舎

戰前建造だろう平屋木造驛舎を構える。一般的な驛舎としては小ぶりな規模で可愛らしい。

写真:緑驛とその周辺で遭遇した獣たち

驛の周辺は北海道らしい區画整理された町割りで、家々が立ち並んでいたが活氣はなかった。代わりに道路を疾走するキタキツネの後ろ姿と電波基地局の下でムスッとしているにゃんこと驛に戻って來た時に見たトラにゃんこが居た。

18時を回る手前、最終の釧路行き便が到着。てっきり帰宅の髙校生が使っている便かと思っていましたが、全く下車する乘客はなく…

釧路方面行きの最終便を見送った後、次の便を待っていると森の中から謎の鳴き声が聴こえてきた。何の動物だろうか?緑では動物との遭遇が多かったなぁ・・・

止別驛

18:34發 緑

↓4732D 普通 網走行き

19:15着 止別

乘車は和多志1人。乗車段階では數名の乘車でしたが、清里町から帰宅の髙校生で混雑しました。

写真:清里町~知床斜里にかけてみた夕陽

本土でこんなにもデカい夕陽を見たことがあっただろうかと息をのむほどの夕陽に黄昏ていた。知床斜里からは8人乘車と清里町から乘車した髙校生はほとんどが下車していった。止別で下車する際は和多志1人のみの降車、乘車はなかった。

写真:止別驛構内

単面単線の構内。当驛も構内手前でうねる線路を確認でき、2面2線以上の設備があったとみてよさそう。ただ、対向ホームの蹟らしい基礎は見当たらなかった。

驛舎は平屋木造。元驛員室はラーメンショップが併設。戰前建造の一般形で比較的本土よりな薄めな造り。オホーツク海寄りで海風が強そうな氣がするのですが、道内では珍しいのではないでしょうか。

すっかり日も暮れ暗くなってきたころ乘継便が入線してきた。

知床斜里驛

19:33發 止別

↓4731D 普通 緑行き

19:43着 知床斜里

乘車は和多志以外皆無。降車客も無し。網走方面からの帰宅の髙校生でごった返しており、床に座り込んでいるのもちらほら。やっぱり乘車マナーがなぁ・・・

知床斜里を下車する際は、流石に半数以上の髙校生が降りてきた。

20時近くになっても薄暗く、本土ではあり得ないほどの明るさだ。この時期に北海道を攻略するのはこの活動時間の長さがあるためでもある。流石に驛構内については暗いため、翌朝に構内観察するとしてホテルに宿泊する。

驛目の前のセコマで夕食と翌朝の朝食分を購入してからセコマ裏にある斜里第一ホテルにチェックイン。

晩飯とこの日の訪問した驛のデータ取りまとめ、写真整理を実施の上23時近くに就寝。

この日のまとめ

・釧網本線が硫黄山から標茶への硫黄輸送のために造られた鐵道の廃線跡を一部転用していたこと

・硫黄採掘が戰前の開拓期の道東の發展に寄与したこと

・無人驛の清掃活動の大切さ

この3点が今回の学びだったと思います。今後は無人驛での待ち時間に暇さえあれば清掃活動に協力しようと思いました。

翌日以降も記事を書きあげますがこのペースだと時間かかりそう・・・

コメント